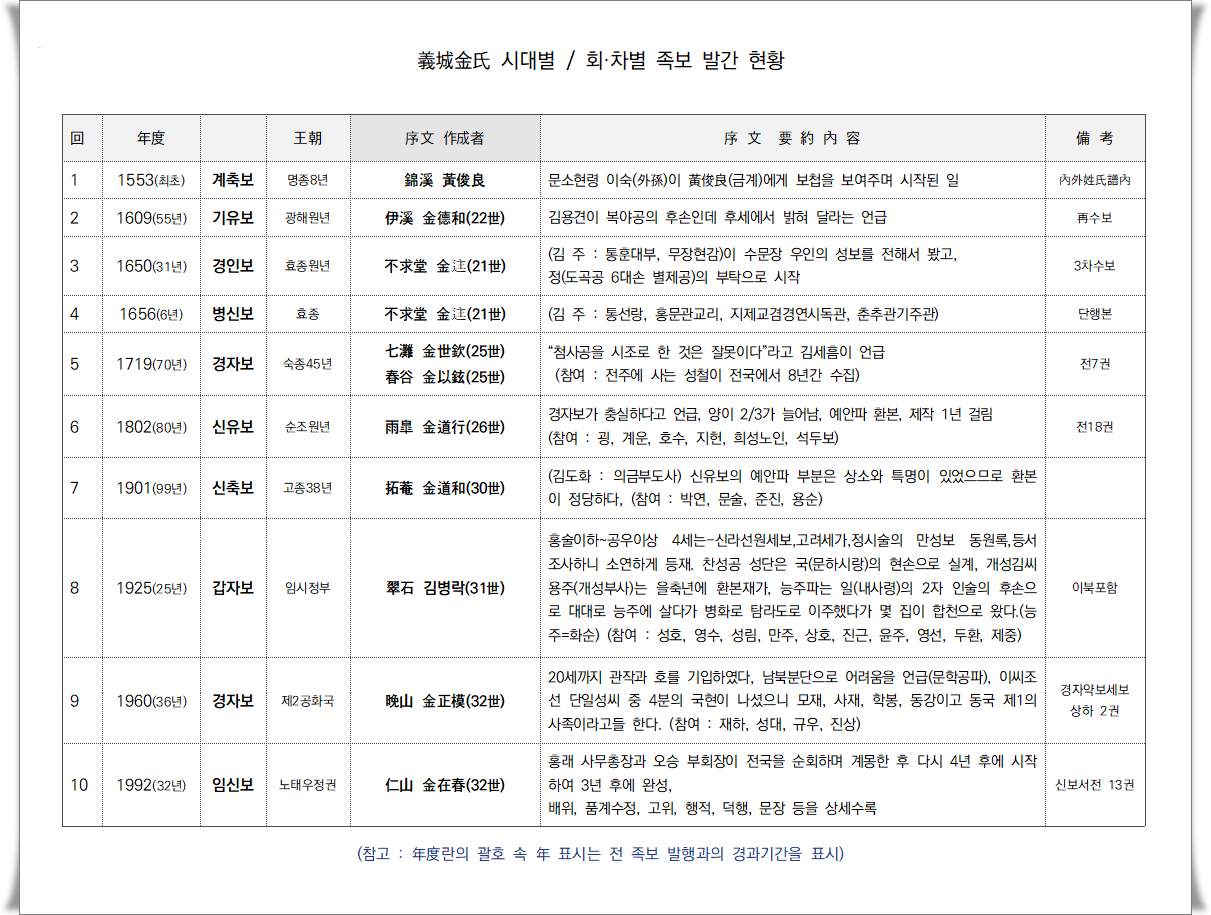

의성김씨 족보 중... ![]() 계축보(1553년)

계축보(1553년) ![]() 기유보(1609년)

기유보(1609년) ![]() 경인보(1650년)

경인보(1650년) ![]() 병신보(1656년)

병신보(1656년) ![]() 경자보(1960년)를 찾습니다 (010-9860-5333 金在洙)

경자보(1960년)를 찾습니다 (010-9860-5333 金在洙)

의성김씨 회차별 서문

제1차 보서 (第一次譜序)

우리들 인간이 생겨남은 다함께 시조로부터 비롯되었다. 마치 나무는 뿌리로부터 잎에 이르기까지 물이 원류에서부터 지류(支流)로 갈라짐과 같은 것이다. 형제로부터 이어진 것은 천륜(天倫)에 속해서 하나로부터 여러 갈래로 흩어져서 손(雲孫)[子、孫、會、玄、來、昆、仍、雲]이 되고 손이 되어 비록 백대(百代)로 멀어지더라도 그 파별이 소상하니 참으로 탄식할 일이다. 이군 탁경(李君卿)이 잠시 문소(聞韶: 義城古號)의 현령(縣令)으로 있을 때 나는 인접(隣接)한 고을에 있으면서 서로의 교분이 두터웠다. 하루는 보첩을 가지고 와서 보이면서 말하기를 「이것은 문소김씨(聞韶金氏)의 세계인데 나의 외가이다. 오래 되면 잊어버릴까 두려워 붓으로 써서 전해줄까 하여 먼저 그 지류의 차례를 정하고 다음은 그 문중의 인아친척(姻姬親戚)에 이르기까지 널리 찾아서 수집한 것으로 매우 상세하고 그 자손들의 금지옥엽(金枝玉葉)이 대대로 서로 계승되었고 명공(名公)과 어경(鉅卿)의 내·외손이 서로 잇대었으니 이는 가히 첨사공(詹事公)의 적덕(積德) 함이 두터운 탓이며 소문(召文 : 義城舊號)의 산수가 훌륭한 인재를 태어나게 할 만한 아름다운 것임을 짐작할 수 있다.

아! 일당(一堂)에 모여 자리를 같이하고 한 그릇의 밥을 같이 먹는 모두가 그의 친족으로서 수족(手足)과 같았다. 몇 대를 지난 후에는 촌수가 멀어져 누가 누구인지 알 수 없게 되는 것은 세(勢)의 흐름이 당연함이나 그러나 일체(一體)에서 갈라진 몸이 저 길가는 낯모를 사람과 같아질 것이니 식자(識者)로서 어찌 슬픈 일이 아니겠는가. 공은 치민(治民)하는 여가에 허다한 성씨의 보를 수집하여 지류에서 원류를 찾고 잎에서 뿌리를 찾아내어 서로로 하여금 남 보듯 하던 사람들이 다시 조상의 여경으로 태어난 줄 알게 될 뿐 아니라 이미 멀어졌던 자 가까워지고 성글었던 자 다시 친하게 될 것인즉 공의 후(忠厚)한 뜻은 내 외손內外孫) 구분 없이 효제(孝悌)의 마음이 이 보譜)를 보는 사람으로 하여금 유연(油然)히 흥감(興感)해서 강박(强薄)했던 풍속을 다시 순후한 대로 돌아오게 했으니 그 마음 쓰는 것이 어찌 부지런하고 또한 아름답지 않고서야 이루어질 수 있겠는가. 이 같은 마음으로 미루어 보건데 한 고을의 윤리풍속(倫理風俗)이 순후해질 것인데 하물며 문소현의 사람들은 공과 더불어 동파자(同派者)가 많은지라 효우(孝友)를 다스리는데 대한 보고 느끼는 마음이 더욱 빨리 와 닿을 것이니 내 장차 지켜보면서 기대하는 바이다.

명종(明宗)8년(1553) 3월 초순

금계(錦溪) 황준량(黃俊良) 근서(謹序)

(四友堂公三代孫) 의성(義城) 김병무(金秉武) 근역(謹譯)

제2차 보서 (第二次譜序) (一六○九年己酉)

삼가 의성김씨(義城金氏) 세보(世譜)를 고람(考覽)하면 의성김씨는 곧 신라(新羅) 김알지(金閼智)의 후손이며 이분이 특성 시조(得成 始祖)이시다. 신라 석탈해왕(昔脫解王) 九年(서기 六五) 어느 날 밤 왕께서 금성(金城)의 서쪽 시림(始林)에서 닭 우는 소리를 들으시고 사람을 보내 살펴보게 하였더니 금 빛 함이 나무가지에 걸려있고 흰색 닭이 그 아래서 울고 있다하니 함을 가져오게 하여 열어 보았더니 소남아(小男兒)가 있어서 거두어 양육하며 이름을 알지(閼智)라 하고 금함에서 나왔으므로 성(姓)을 김씨라 하였으며 시림(始林)을 계림(鷄林)이라 고치고 그로인해 국호를 계림으로 하였다. 그 후에 알지 공을 대보(大輔)로 삼았다. 대보공(大輔公)의 아드님은 세한(勢漢)이요, 그 아드님은 아도(阿道)요, 그 아드님은 수류(首留)이며, 그 아드님은 육보(郁甫)요, 그 아드님은 구도 갈문왕(仇道 葛文王)으로 六세(世)가 모두 공경(公卿)을 지냈었다. 위원재(魏元宰) 경원(景元) 二年인 신라 첨해왕(沾解王) 十五년(서기 二六) 十二월에 왕이 흉어(薨去) 하시니 조분(助賁)왕의 사위이신 김미추(金味鄒)께서 왕위에 오르시니 왕은 구도(仇道)의 아드님으로 김씨가 왕이 된 것은 미추왕(味鄒王)으로부터 비롯되었다. 미추왕은 후사 없이 흉거 하시니 왕제(王弟)인 말구(末仇)의 아드님 내물왕(奈勿王)이 계위(繼位)하고 눌지왕(訥智王) 자비왕(慈悲王) 소지왕(炤智王) 지증왕(智證王)을 거쳐 경순왕(敬順王)에 이르기까지 김씨왕은 三十八世로 신라는 멸망하였으니 경순왕의 어휘(御諱)는 부(傅)이시다. 국력이 약해지고 대세(大勢)가 기울어지니 왕께서는 고려(高麗)의 왕건태조(王建太祖)에게 양극(讓國) 하시니 정승공(政丞公)에 책봉(冊封) 되시었다. 대보공(大輔公)의 후예(後裔)이신 첨사공(詹事公)이 습봉(襲封) 의성군(義城君)이 되시고 아드님 휘 굉(諱 絃) 또한 의성군(義城君)에 습봉 되시었다. 이와 같이 왕이 되고 공경대부 (公卿大夫)와 사서인(士庶人)에 이를 즈음에 파계(派系)는 나뉘어 졌으나 소목(昭穆)과 세계(世系)는 소명(昭明)하다. 그러나 김용견(金用堅)은 복야공(僕射公) 휘 의(諱 宜)의 후손이 분명함에도 제대(系代)를 밝히지 못하기 때문에 여기에 부기(附記)하여 뒷날 고전에 밝은 박식한 종인(宗人)이 밝히기를 기다리는 바이다. 슬프도다. 물이 만 갈래로 갈라져도 그 근원은 하나이고 나무가 천 가지라도 뿌리는 하나이다. 물의 갈래를 알려면 거슬러서 수원을 찾아야하고 나무는 뿌리에 의거해야 만이 그 가지를 헤아릴 수 있다. 무릇 같은 족보에 실려 있는 이로서 그 누가 우리의 종족(宗族)이 아니겠는가? 그런데 피차가 선(線)을 긋고 돈목(敦睦)하지 않아서야 될수 있을 것이며 모두가 자기만을 알고 남을 알지 못하는 것은 일본(一本)으로 말미암은 대의(大義)를 명백하게 알지 못하기 때문이다. 이 노부(老夫)는 평생을이 세거(世譜) 완성에 힘써 왔으나 이제 내 나이 七十여세로 눈도 어둡고 손 마저 떨리나 애써 이 서문(序文)을 기술(記述)하는 뜻은 이 족보를 같이 하고자 하는 사람들로 하여금 깊이 추찰(推察)하여 서로 인애(仁愛)하는 마음이 더욱 확층(擴充)되게 하고자 함에 있으니 우리 후손들은 나의 이 뜻을 깊이 체득(體得)하여 서로가 돈목하고 친애 해서 노상행인(路上行人) 보듯 소원(珠遠)하지 아니해야 하며 또한 이 보책(譜冊)을 값진 보물(寶物)로 생각하고 훼손되게 하지말고 영원토록 전한다면 어찌 홀로 늙은 나만의 다행한 일이겠는가.

광해군(光海君)一년(一六九) 기유(己酉) 十月

후예 덕화 근서(謹序), 文學公十八代孫 正植 謹譯(역)

제3차 보서 (第三次譜序) (一六五O年 庚寅)

우리 의성김씨(義城金氏)는 신라 초부터 고려를 거쳐 지금에 이르기 까지 二千年간 금관조복을 한 고관대작이 전후로 이어졌음은 여러 가지 문적(文籍)을 살펴봐도 필적(匹敵)할 성씨(姓氏)는 드문 것이다. 아! 우리 선조께서 두터우신 덕을 쌓으시고 복 받을 어진 일을 많이 하셔서 그 후광(後光)은 천지와 더불어 영원토록 어찌 번성하지 않을 것인가. 선조임진(宣祖壬辰) 왜란(倭亂 : 一五九二~一五九八)의 七년대란 후에는 보첩을 보존한자 거의 없고 모든 종족(宗族)은 경향(京卿) 각지로 흩어져 살았으니 그 누구인들 족보 없는 것을 한탄하지 않았을 것이며 새로이 족보 만드는 것을 생각이나 하였을 것인가?. 무자년(戊子年 : 仁祖二十六年=一六四八)에 내가 병조정랑(兵曹正郞)으로 내사(內司)에서 근무하던 중 하루는 수문장 우인(守門將友仁.忠順衛 諱 崎의 五代孫 諱胤先의 長子「後孫清道耳谷」)이 소매 자락에서 내보이는 한질(一帙)의 책자는 성보(姓譜)였다. 손을 깨끗이 하고 펼쳐본 뒤 높이 모셔 두었으나 마음은 항상 석연(釋然)치 못했고 그 뜻을 광범하게 전하고져 하였으나 여의치 못하였다. 그러던 중 이해 가을에 장사현감(長沙縣監 : 現全北高敞郡茂長面)으로 나가 있을 때 별제공(別提公) 정(町 : 道谷公의 六代孫副正公 夢麒의 子后孫 青松月梅) 또한 동종(同宗)으로 나에게 와서 위의 말은 보첩의 일은 그대에게 부탁하노니 소홀함이 없게 하라는 것이다. 경인년(庚寅年) 겨울 모공(募公) 해서 판각(板刻)하고 간행(刊行)하게 되었다. 지파(枝派)의 번성으로 줄거리를 간략(簡略)하게 기록하였고 외계(外系)의 소원(陳遠)으로 진록(盡錄) 하지 못한 것은 공력(工力)의 부족한 탓이다. 경건히 바라 건데 이번 보(譜)에 누락된 계파(系派)는 다음 보(譜)를 기다려 줄 것을 바라고 보는 이로 하여금 관용을 바라는 바이다.

경인 +월 보름

후손 통훈대부(通訓大夫) 무장현감(茂長縣監) 주(主) 근서槐亭公(諱叔儉) 十八代孫 鎮榮 근역(謹譯)

제4차 보서 (第四次譜序) (一六五六年 丙申)

오호(嗚呼)라! 해동조선(海東朝鮮)의 김씨(金氏)는 대보공(大輔公 : 諱閼智)을 시조로 하고 있으나 오직 수로왕(首露王)의 후손만은 따로 김해김씨(金海金氏)로 하고 있다. 대보공(大輔公)으로부터 지금까지 一千八百년간 계대(系代)의 이어짐을 지파(枝派)의 전하는 기록은 불 밝히듯 밝고 거북점 치듯 뚜렷하여 삼한거족(三韓巨族)중 우리 의성김씨(義城金氏)가 가장 뛰어났다 할 수 있다. 아아! 대보공은 하늘로부터 내리신 상서(祥瑞)로운 기운(氣運)을 받으셔서 신라(新羅)창업(創業)의 터전을 닦으셨고 첨사공(詹事公)의 유공음덕(有功蔭德)은 우리 의성 김씨에 크게 미치는바 되어 손(雲孫)과 잉손(仍孫) (子、孫、會、玄、來、昆 仍、雲)으로 번성하였음은 적덕(積德)의 여경(餘慶)이라는 것을 어찌 연약한 자손들이 알 수 있을 것인가. 임진왜란(壬辰倭亂)전의 보첩(譜牒)의 유무는 미처 알지 못하나 지난해 경인년에 내가 장사현감(장사현감 : 現全北高敞郡茂長面)으로 있을 때 족보의 수단을 어렵게 하고 간행할 때 멀리 사는 제종의 파계가 중에 불과하니 두려고 또한 개연(慨然)히 탄식한 것이 이제 七년이 되었다. 다행히 은총(恩寵)을 입어 다시 양산군수(梁山郡守 : 現慶南梁山群)가 되어 밤낮으로 보(譜)의 간행일념은 조금도 해야 함이 없었으나 재력(財力)이 부족해서 능히 성취 못할까 두려워 한편 길거拈据)해서 판(板)사고 모공(募工)해서 다시 틀린 것을 바르고쳐 복간(復刊)하게 되었으나 외손에 이르러 혹은 자세하고 혹은 간략하였음은 그간의 듣고 보는바가 미치지 못했기 때문이다.

병신(一六五六) 중추 하순

후손 통훈대부(通訓大夫) 양산군수(梁山郡守) 경주진관 병마(慶州鎮管兵馬) 동첨절제사(同僉節制使) 주(主) 근서 文學公十七代孫 충남대학교수 吉洛 근역(謹譯)

제5차 보서 (第五次譜序) (一七一九年 己亥)

성(姓)이 같은 사람끼리 족보(族譜)가 있는 것이 근래의 일은 아니다. 오래 전부터 대가(大家)와 세족(世族)에는 족보 없는 집이 없었다. 한 뿌리에서 나와 여러 갈래의 가지로 나뉘고 한 근원에서 나와 여러 갈래의 물줄기로 나누어져 그 갈래가 백 천 만 억에 이르도록 친근감이 다하고 따뜻한 정도 다하고 죽은이를 위한 애도의 기간을 지킬 의무가 없으면서도 남처럼 무심하게 보아 넘길수 없게 하는 것은 오직 족보가 있기 때문이니 족보의 존재가 어찌 의미 없는것이겠는가? 생각하면 우리 의성김씨(義城金氏)는 시림(始林)에서 역사가 시작되었는데 나무 가지에 걸린 금궤 밑에서 흰 닭이 우는 상서로움이 있었으므로 이 때문에 김을 씨(氏)로 삼는 것이다. 그 뒤에 김씨가 큰 벼슬을 하거나 왕(王)이 된 것이 여러 대에 있었고 경순왕(敬順王)의 아드님 휘 석(錫)에 이르러 의성(義城)을 봉지(封地)로 받으셨으니 김씨로서의 의성을 관향(貫鄕)으로 삼은것이 이때부터이다. 그 이후로 조상의 빛나는 뒤를 이어 고귀한 지위에 오른 사람과 명공(名公)과 어경(鉅卿)이 줄을 이었으니 의성김씨 일족이 우리나라의 성씨 가운데 으뜸이 된 것이 오래 되었음을 알 수 있는 것이다. 그런데 대수(代數)가 이미 오래 되고 후손이 매우 번성하고 그 숫자가 헤아릴 수 없이 많아 산만(散漫)하고 통기(統紀)가 없어지게 되었으니 족보로서 정리하지 않는다면 이 몸이 한 기운(一氣)에서 나누어진 것이고 우리 종인(宗人)들이 모두 같은 포태(胞胎)에 근본 한다는 것을 누가 알 수 있겠는가? 근자에 족제(族弟) 이현(以鉉字가台甫임)씨가 이를 걱정하여 두루 의론하고 널리 채집하여 족보를 편찬하였는데 안팎으로 빠진 것이 없고 상세해야 할 곳과 간략해야 할 곳을 적절하게 하여 의성군으로부터 우리 세대와 자식과 손자 대까지의 二十여대에 이르기까지의 그 사이의 지파(枝派)에서의 소속과 벼슬한 이력과 향년(享年)까지도 펼쳐보면 쉬 알 수 있게 하여 보는 사람에게 누가 누구인가를 알려주는 것이 마치 얼굴을 맞대고 타일러 주는 듯 등불로 비춰 보고 주판으로 셈하듯 정확하여 틀림이 없으니 그 뜻이 참으로 성실하고 근면 하였다 할 것이다. 전주(全州)에 사는 종인(宗人) 성철(聲徹)씨 역시 이 일을 위하여 전국을 두루 다니면서 우리의성 김씨를 찾아 정리 하였는데 이현(以鉉) 것과 합하여 하나의 족보를 만드니 하늘이 그들의 마음을 이끄신 듯하다. 족보가 완성되자 태보(台甫 : 諱 以鉉)가 나에게 편지를 보내어 서문(序文)을 쓰기를 청하였다. 의리상 거절할 수 없어 그 사실의 자초지종을 대략 서술하여 보내는 바이다. 만약 이 족보를 보는 사람이 책줄이나 세어 글자나 읽고 대강대강 보아 넘기면서 다만 족보란 그저 이런 것이라 생각하고 족보의 참된 의의를 알지 못한다면 그런 것은 본말을 전도한 것이 되고 만다. 아! 우리 조상들께서 쌓으신 공덕의 두터움을 보고 효도와 공경의 마음을 돈독敦篤)히 가지고 우리 일가 끼리의 친근함을 알고 돈목(敦睦)의 기풍에 더욱 힘쓰고 이 정신을 계계승승하여 단절하지 않게 한다면 아마도 족보를 만든 뜻을 저버리지 않는 것이 될 것이다. 무릇 우리 족보에 오른 사람들은 어찌 서로 힘쓰지 않을 수 있겠는가?

숙종사십오년기해(肅宗四十五年己亥 : 1一九) 삼월 상순에

후손 통선 전 홍문관 교리 지제교 겸 경영시독관

춘추관 주관 세흠(世欽) 삼가 씀

본생(本生) 九대손 시박(時璞) 근역

제5차 보서 (第五次譜序)

오직 우리 의성김씨(義城金氏)는 신라(新羅)로부터 고려조(高麗朝)를 거쳐 조선조(朝鮮朝)에 이르기까지 ㅡ七00년 동안 이어 오면서 자손이 더욱 번창 하게 되었다. 이것이 어찌 덕을 많이 쌓은 자는 영원히 발전한다 하지 않을 수 있겠는가. 신라 때는 왕이 되고 공경(公卿)이 되었던 것은 역사에 상세히 기록되어 있고 고려조에는 의성군(義城君)으로 봉군(封君) 받고 높은 벼슬에 올라 현달한 선조를 문적(文籍)에서 똑똑히 볼 수 있으나 유독 보첩(譜牒)에만 빠져 있었던 것이다. 명종(明宗) 八년 계측(癸丑 : 一五)년간에 이르러 외손(外孫) 이숙씨(李繡氏)가 내외성씨(內外姓氏)를 수집(蒐輯)하여 한권의 보첩을 만들었는데 특히 우리 의성김씨의 세계(世系)에 문벌(門閥)임을 상세히 기록하였고 금계(錦溪) 황준량(黃俊良) 공이 그 서문을 찬(撰)하고 잇대어 인출(印出)을 획책(劃策) 했으나 임진계사년(壬辰癸巳年)이래(以來) 난리(亂離)가 막심해서 공역(工役)할 여가를 얻지 못했었다. 그래서 효종(孝宗) 一년 경인(庚寅 : 一六五O)에 종장(宗長)인 전군수(前郡守) 주(主)씨 (號不求堂)가 이것을 개탄하고 제종(諸宗)의 가첩(家牒)을 수집하여 족보 한질을 편집 간행하여 오래 전하도록 하였으니 그 뜻이 대단히 크다고 할 수 있다. 그러나 먼 곳에 거주하는 각파(各派)를 미처 하지 못해서 누락된 문파(門派)가 많았고 기록된 곳 또한 의심스럽고 잘못된 곳이 없지 아니하였다. 우리 김씨의 관향(貫鄕)이 의성(義城)으로 한 것은 실제 의성군(義城君)으로 봉군(封君) 된 데서부터 비롯되었음에도 불구하고 경인보(庚寅譜)에 의하면 첨사공(詹事公)을 시조로 하였으니 미안하지 않을 수 없고 이미 사공을 시조로 하고도 첨사공의 아우이신 사공공(司空公)의 자손과 더불어 합보(合譜)했으니 이는 보(譜)를 하는 가문으로서의 체제(體制)가 이와 같이 부당(不當) 해서는 두려웁기 그지없고 그래서 이현(以鉉 : 鶴峯先生 五代孫)은 일찍이 그러한 잘못된 것을 보고 바로 잡으려 하였으나 견문이 천박淺薄)하고 공역(工役)이 방대해서 감히 손 댈 수 없었다. 요즘 와서 가만히 생각하니 지금부터 앞으로 세대(世代)가 내려 갈수록 자손은 점점 많아지고 파계(派系)는 더욱 넓어지게 돼 의심은 더욱 의심을 낳게 하고 소원(陳遠)은 더욱 소원해져 앞으로 고증해서 믿게하기가 더욱 어려울 것이다. 그래서 후세에 비록 박식하고 유능한 사람이 바로 잡으려 해도 지난날 유루(遺漏)하고 소략(疎略)했던 것과 같지 않다는 것을 어찌 알 것인가. 이에 재력을 계산하지 않고 중간수(重刊修譜) 할 것을 결의한지가 또한 몇 해가 되었다. 마침 갑오년 여름 전주(全州) 사는 종인(宗人)성철보(聲徹甫)를 만나 이러한 잘못된 것을 말하고 같이 일 할 것을 청하였다 성철씨는 성실한 사람으로 몸소 경향각지(京知各地)를 두루 다니면서 보첩을 수집하여 기어이 성사(成事) 하고저 수년간의 오랜 노고(勞苦)에도 꺼리지 아니했으니 그 성실함이 또한 아름다움이라 할 수 있다. 수보(修譜)는 임진년(二)에 시작하여 금년 기해(七一九)에 원근 종친의 수단을 필하게 되었으니 시작해서 수단을 끝낸 것이 전후 八年만에 비로소 판각(板刻) 하고 인쇄하게 되었으니 족보 만드는 것이 어찌 어렵다고 하지 않을 수 있을 것인가 그 공역(工役)의 비용은 각처의 제종친(諸宗親) 으로부터 거두었고 그 세계(世系) 서차(序次)의 잘못된 것은 성철씨의 주장(主張)으로 바로잡아 마침내 성취했는데 이현(以鉉)도 이 보사(譜事)에 시종(始終)을 같이 하였다. 견문이 모자라 잘못된 것이 없다고 이현(以鉉) 또한 감히 말할 수 없다. 후일(後日) 이 족보를 보는 이는 나의 망령됨을 용서하고 상세히 다시 바로 잡아 주기를 바라는 바이다.

후손 이현(以鉉) 기(記)

東岡公(諱宇顯) 十三代孫 昌韓 근역

제6차 보서 (第六次譜序)(1八二年 壬戌)

우리 의성김씨(義城金氏) 족보(族譜)는 여러 번 자료를 모으고 편수(編修)를 거쳐 왔으나 계측(癸丑) 경인(庚寅) 두 족보는 다만 견문(見聞)한 대로만 기록했을 뿐인데 오직 경자보(庚子譜)는 그 근본원류(根本源流)에 대한 자료를 널리 수집(蒐輯) 조사 했고 내외종파(內外宗派)와 지파(枝派)들을 빠짐없이 다 수록(收錄) 하였으므로 씨족(氏族)을 유별(類別)해서 계통(系統)을 잇는 선왕(先王)의 법을 잘 따랐으니 이것이 완전한 족보인 것이다. 세대(世代)가 바뀌고 인사(人事)가 변역(變易) 했으므로 경자년부터 지금까지 八十여년간 자손이 번성하고 파계(派系)가 더욱 넓어져 후생(後生)인 우리들은 간혹 대수(代數)의 멀고 가까움과 소목(陳穆) (祖子孫)의 차서(次序)가 아득하여 친(親)한 이가 멀어지고 멀어진 이는 잊어버리게 되니 족보를 계속 정비보완(整備補完) 하는 것은 그만둘 수 없는 것이다. 몇해 전 호서(湖西)에 사는 태복씨(泰復氏)가 편지로 또 면대(面對)해서 족보를 다시 편수(編修)하는 일이 긴급함을 역설 하였으며 종인(宗人) 석두보(碩斗甫)는 여러 차례 오고 가면서 매우 열심히 수보(修譜)를 권장하는데 정성을 다하였으므로 어시(於是)에 이곳 종인들도 수보할 것을 회합결의(會合決議)하고 각지에 통고하여 경비를 분담하며 단자(單子)를 모아 조속히 정사(正寫)하기로하였다. 유례(類例)와 규모(規模)는 경자보(庚子譜)의 예에 따르고 활자로 인쇄하여 책을 만드니 구보(舊譜) 보다 三분의 二가 더 보태어 졌다. 신유년(辛酉年 : 1八01) 五월에 시작하여 다음해 임술년(壬戌年) +월에 마치지 시독(侍讀君 : 經筵廳의 文官)군 굉(城)과 유학(幼學) 계윤(啓運) 호수(虎壽) 지헌(持憲) 희성 (熙成) 등이 주관하였고 경향(京鄕)을 왕래하면서 모든 종인을 지휘한 이는 홍하노인(弘河老人)이며 처음부터 끝까지 한결같은 정성으로 족보 일을 맡은 사람은 석두보(碩斗甫)이다.

대개 사족(士族)들의 사보(私譜)는 한당(漢唐) 이후로 모든 씨족마다 같지는 못하였는데 송대(宋代)에 와서 구소씨(歐蘇氏 : 歐陽脩 蘇東坡)가 처음으로 시작하였다. 생각컨데 두 집안의 족보가 자세하고 완전한 것 같으나 지금 그 족보의 서를 살펴보면 불과 五세와 六세에 그쳐서 친진(親盡 : 祭祀를 같이 하는 代數가 끝남)과 복참(服斬 : 喪服입는 寸數가 끝남)에 한정(限定) 했다. 우리나라 사대부(士大夫) 家에서는 집집마다 세보가 있었으나 간혹 수보(修譜)와 중단(中斷)이 반복 되었으니 이 어찌 선조와 친족에 대한 성의가 부족해서 그러 했겠는가? 그 일이 너무도 어렵고 편집과 인쇄가 힘든 까닭이다. 오직 우리 김씨의 족보는 효종(孝宗 : 一六六O~一六九九)이후로는 수(修譜) 하는 데만 그치지 아니하고 서울에서 시골까지 가까운 곳부터 먼 곳에 이르기 까지 비록 십 세에서 수십 세 되는 지파(枝派) 후손들까지 빠짐없이 찾아 수단하여 하나의 족보를 만들었으니 저 구소(歐蘇)씨의 족보에 비하면 그 내용이 더 잘 갖추어 졌다 할 수 있다. 선배들의 위선사업(為先事業)에 힘씀이 이와 같았으니 대개 이번 족보는 각파가 회동(會同)해서 논의한 것도 아니고 또한 재정(財政)도 먼저 저축함이 없으면서 갑자기 일을 시작하여 일 년 만에 마쳤으니 일의 신속함이 마치 일의 도움이 있는 것 같으나 실은 구보강령(舊譜綱領)이 이미 정연(整然) 하였고 조례 (條例)가 명백하여 계속 수보 하는 데는 다만 그 규례(規例)에 맞추어 기록을 첨가(添加)할 뿐이므로 노력은 반으로 줄이면서 공적(功績)은 배로 되었다.

제현(諸縣)들이 근본을 중히 여기는 성의와 맡은 일을 성실히 수행했기 때문이니 어찌 다행한 일이 아니겠는가. 도행(道行)은 늙고 병들어 칩거(董居)하고 있으므로 여러분이 일하는 자리에서 함께 참여하지 못했으니 도리가 아니고 죄스럽기 그지없는 바인데 그저께 시독군(侍讀君 : 諱 城)이 편지로써 보사(譜事)가 완성 되었으니 마땅히 그간의 사적(事跡)을 기록한 문자가 있어야 하므로 그 글을 쓰라고 청하기에 도행(道行)은 자질이 부족하고 문장이 졸렬해서 사양 하였으나 그 책무를 면할수 없어서 외람되고 경망함을 살피지 아니하고 일의 시종과 결과를 대략 이와 같이 기록하였다. 몸가짐을 조심하고 행실을 바르게 하여 선조들의 규범에 따라 근본을 소중히 하고 윤리를 돈독히 하여 백대(百代)라도 친애하는 뜻은 선배들이 구보서문(舊譜序文)에서 말을 다하였으니 제공(諸公)들은 당연히 깊이 이해하고 망각하지 아니 하였을 것이므로 이에 거듭 기록하지 아니하였다.

순조(純祖 : 一八二)년 임술(壬戌) 겨울 十월

후손 도행(道行) 삼가 씀 藥峯公十八代孫 椿大 근역(謹譯)

제7차 보서 (第七次譜序) (一九○一年 辛丑)

정부자(程夫子:宋代의 學者 名은 頤)가 말하기를 천하의 모든 사람을 포섭하여 풍속을 순후하게 하고 세상의 모든 ?레들을 거두어 바로잡는 데는 족보의 계열(系列)을 밝히는 일이라 하였다. 대개 세족(世族)의 수보(修譜)하는 법은 심히 중대한 일이므로 어찌 그것을 가히 소홀히 취급 하겠는가. 우리 의성김씨(義城金氏)는 하늘이 내리신 금독(金積)에서 성(姓)을 탓었고 공훈(功勳)이 있어서 의성군(義城君)으로 봉작(封爵) 받았음으로 관향(貫鄕)을 의성으로 하였다. 여러대를 이어 벼슬에 올라 더욱 크고 빛나는 족벌(族閥)이 되어 팔역(八域)에 널리퍼져 사는 자손이 만억(萬億)으로 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 번성하여 동국(東國)의 거족(鉅族)이 되었다. 우리 의성김씨의 족보는 조선조(朝鮮朝) 명종(明宗) 八년(五五三) 계축에 시작해서 경인(庚寅)년에 이르기까지의 족보는 소략(陳略)함을 면치 못했으나 그 후 숙종(肅宗) 四十六년 경자(庚子 : 七二)에 이루어진 족보로부터 순조(純祖 ㅡ : 101) 신유보(辛酉譜)에 이르기까지의 족보는 ?년 그 범위가 점점 넓어졌고 체제(體制) 또한 구비되었다. 상하 수천 년간 종지(宗支)가 서로 이어지고 소목(昭穆)의 계열(系列)이 찬연해서 구슬을 꿰어놓는 것같이 소연(昭然)하고 또한 불 밝힌 듯 하여 비로소 우리 종족(宗族)의 일부돈사(一部敦史)가 되었다. 신유보(辛酉譜)로부터 백여 년 사이에 지파(枝派)로 분파(分派)로 나뉘어져 대수가 멀수록 자손도 따라서 많아지게 되어 그 멀고 가까운 제종인(諸宗人)이 다 같이 근심한지 오래되어 중간에 속보(續譜)할 의논이 여러번 발의(發議)되고 여러 번 머문적이 있으나 어찌 증론(衆論)으로 성보(成譜) 하는데 뜻을 같이하지 안 했다고 할 수 있을 것인가. 기해년(己亥年 : 八八九) 봄에 족군박연(族君博淵)과 문술(文述)이 종인(宗人) 준진(峻鎭)과 용순(龍淳)으로 더불어 자세한 계획을 세워 극력 주선해서 각파에 통고하여 판각板刻)의 계기가 되었다. 무릇 각파의 원하는 자는 수록하고 불원 자는 강권하지 못해서 두 ?가바뀌어서야 공역(工役)을 마치었으나 구보(舊譜)에는 자주 누락된 것이 있어서 결점이라 할 수 있지만 우리 대동(大同)의 어보(巨譜)임에는 틀림이 없다. 이것은 제군들이 선대의 뜻을 체득(體得)하고 많은 정력을 다한 성의가 아니면 어찌 이같이 성취가 되었으랴. 혹자(或者)는 말하기를 예안파(禮安派)와 합보(合譜)하는 것을 의심하는 자 있으나 그러나 예안파보를 참고해 보건데 시중공(侍中公) 춘(椿)을 시조로 하였으니 시공은 분명 복야공(僕射公) 휘 의(諱 宜)의 자(?李子)로 관향을 예안(禮安)으로 했을 뿐 의심할 바 없다. 그러므로 신유보(辛酉譜)때 나의 증왕고(曾王考)이신 귀와선생(龜窩先生)께서 종중장로(宗中長老)들과 상의해서 합본(合譜)하기로 결론하였던 것은 정당한 의논이었다. 선배의 정론(定論)이 이와 같이 정증? 했었고 이제 본파제손(本派諸孫)이 나라에 상소해서 환본(還本)의 특명을 받았으니 순향자(荀卿子:中國의 古代人)가 이른바 모든 사리를 천년이 지난 뒤라도 반드시 돌아온다(千秋必反)고 한 것은 예로부터 떳떳한 일이라고 한말이 바로 이러한 것이 아닌가 한다. 도화(道和)도 또한 일찍이 임원에 이름을 ?든 사람 이었으나 그러나 나이가 많고 병든 몸이 되어 돈사(敦事)에 힘을 다하지 못한 죄 헤아릴 수 없다. 그러나 제군이 이 보(譜)의 서문(序文)을 부탁하기에 늙은 페인이 감당하기 어렵다고 두세 번 사양했으나 죄를 거듭 범하기 난처해서 이에 그 전말의 대강을 서술(敍述) 하노니 모든 선배가 구보(舊譜)의 서문 중에 효우(孝友)를 권면(勸勉)하고 목족(睦族)을 강수(講修) 하라는 교훈은 감히 다시 말하지 아니한다.

고종 三十八 신축(辛丑) 冬에 九)

후손 의금부(義禁府) 도사(都事) 도화(道和) 근서, 遜巖公十代孫 輝龍 근역(謹譯)

제8차 보서 (第八次譜序) (一九二五年 乙丑)

씨족(氏族)에게 족보(族譜)가 있은 지는 오래 되었다. 씨족이 있었으니 족보가 없을 수 없었고 족보가 있었으니 효도(孝道)하고 공경(恭敬) 하는 마음이 무럭무럭 생겨나지 않을 수 없었다. 정자(程子)는 말하지 않았는가, 인심(人心)을 관섭(管攝)하고 종족(宗族)을 수합(收合)하며 풍속(風俗)을 두텁게 하는 데는 보계(譜系)를 밝히는 것 보다 더한 것이 없다고 그러니 우리들이 오늘날 일 할 바는 어느 법(法)를 마땅히 법(法) 받아야 할 것인가? 우리 의성김씨는 처음 금독(金續)에서 나와 신라(新羅) 고려(高麗) 이하 수 천년동안 거룩한 정신(情神)이 서로 이어져 벼슬이 쇠미(衰微)하지 아니하여 완연(莞然)히 우리나라의 드러난 성씨가 되었으며 우리 조정(朝廷)이 밝게 다스려질 때는 명망(名望)과 지위(地位)가 우뚝하신 공경대부(公卿大夫)가 서로 잇대었고 참다운 선비와 특별히 뛰어난 절개(절개)가 대대(代代)로 끊이지 않았으니 비록 대동엽합(大同聯合)은 안했어도 드러난 사람은 이미 드러나서 화수(花樹) 동춘(同春)의 곳에 있었으나 그러나 한결같이 그들을 초(楚) 나라와 월(月)나라 사이처럼 상관없는 무리도 보았으니 이 어찌 인인(仁人) 군자(君子)가 가히 근심하고 걱정 할 바가 아니겠는가? 옛날 경인년(庚寅年)의 보첩(譜牒)과 신유년(辛酉年)의 편보(編譜) 는 다만 선대부로 (先代父老)의 돈목(敦睦)하려는 뜻이었는데 천지(天地)가 넓어서 생각해 보면 유감스러운 바가 있음을 면치 못할까 걱정되고 근년(近年)의 경자보(庚子譜)는 일기(一紀)가 차지 않아 다만 영남(嶺南) 몇 집의 파보(派譜) 일 정도로써 그 주관전계(周官奠係 : 계승한다는 뜻)의 뜻이 요약(要界)된 듯하여 중화(中華)의 소씨보(蘇氏譜)에서 보듯이 점점 지나침이 있었다. 우리나라를 통 털어 계림(鷄林)의 시조(始祖)를 같이하는 후예(後裔) 들이 어찌 멀어지고 멀어져 더욱 소활(疎闊)해진 탄식이 없겠는가 하물며 오늘의 풍조(風潮)는 옛날과 달리 변화가 극심하여 같은 근원(根源)이라도 어느 흐름이 되며 같은 뿌리라도 어느 나무로 부터인지 알지 못하니 오늘의 이 일은 역시 시기를 알맞게 잡아 여러 사람의 마음을 합치게 하는 첫째의 도리(道理)가 아니겠는가? 족구(族君) 재철(在哲)이 문경공(文敬公 :慕齋 金安國先王의 시호) 당시에도 일찍이 이러한 것에 대하여 슬프게 여겼기 때문에 먼저 멀고 가까운 이를 부르고 나의 아들 세동(世東)과도 일을 같이 했는데 이역시 우망(愚妄)하여 바로잡을 계책(計策)은 세웠으나 일과 마음이 어긋났고 당장 이 일을 도모(圖謀)하지 않을 수는 없기 때문에 내가 그 뜻을 딱하게 여겨 즐거이 같이 하기로 허락하여 팔도(八道)에 통문(通文)을 돌리게 하고 경향각지(京鄕各地)에서 책임자를 모아 자문(諮問)을 받은 지 4년 만에 각자의 주장을 한데로 모았고 수륙천리(水陸千里)에서 지체(遲滯)하고 의심하던 자도 호응하여 四년을 ?끝 뒤에 공역(工役)을 시작 하였으니. 대개 상장군(上將軍) 휘 홍술(諱 弘術)이하로부터 복야공(僕射公) 휘 공우(諱 公瑀) 이상 四세의 전(傳)해 온 기록(記錄)이 의심스럽다고 전보(前譜)에 나타나 있으나 오늘날 신라(新羅) 선원세보(璿源世譜)와 고려 세가(高麗世家) 정시술(丁時述)의 만성보(萬姓譜) 동원록(同源錄)등서(等書)를 조사해보니 소연(昭然)하게 등재(登載) 되어 있어 마치 해가 중천(中天)에 떠있는 것과 같아서 오늘날 이것을 채록(採錄)하니 반드시 전인(前人)의 과오(過誤)로만 삼을 일은 아니다. 또 찬성공(贊成公) 휘 성단(諱 成丹)은 문하시랑(門下侍郎) 휘 국(諱 國)의 현손(玄孫)으로서 실계(失系)해서 함께 돈목(敦睦)할 수 없는지 이미 몇 번이 지났는데 오늘날 반반하게 증거(證據) 할 만한 것이 있고 개성김씨(開城金氏)는 개성부사(開城府事) 휘 용주(諱 龍珠)의 자손으로 벼슬한 곳에 따라 본관(本貫)을 삼았다가 지난 을축년(乙丑年)에 왕에게 고하여 환본(還本)하라는 재가(裁可)를 받았고 능주파(綾州派 : 現和順)와 같은 계파(系派)는 내사령(內史令) 휘 일(諱 逸)의 제二자 휘 인술(諱 仁術)의 후손으로서 대대로 능주에서 살다가 병화(兵禍)로 인하여 탐라도(耽羅島 : 지금의 제주도)로 이주(移住)했으나 영성(零星)한 몇 집이 합천으로 옮겨와 살았다. 오늘날 널리 채록(採錄)되는 자리를 당하니 바로 천년 만에 이루어지는 한때의 기회라고 하면서 세집의 자손들이 분주히 달려와 함께하니 진실로 푸른 가지의 선인장(仙人掌)이 태행산(太行山)의 근본(根本)이 되었고 남상(濫鶴)의 맑은 흐름이 장강(長江)의 근원(根源)이 되었음을 알 수 있으며 더욱이 나누어졌던 흐름이 다시 합치는 이치(理致)와 만(萬)가지 다른 것이 근본(根本)을 같이하는 형세(形勢)가 아니겠는가 생각해 보면 전일(前日) 원보중(原譜中) 두 세 곳 큰집이 처음에는 합하고 나중에는 떨어지는 단서(端緖)가 있었음을 면치 못하나 그러나 큰일이 원만할 수 없었던 것은 인력(人力)으로 만회(挽回)할 바가 아니니 이와 같은 것을 어찌 이루?다 탄식 하겠는가. 처음부터 끝가지 일은 도운 사람은 성호(成鎬) 영수(永銖) 성림(聖林) 만주(萬周) 상호(象浩) 진근(鎭根) 윤주(潤周) 영선(永善) 두환(斗煥) 제종(諸宗)인데 내가 년장(年長)의 반렬(班烈)에 있다고 해서 서문(序文) 쓸 것을 요청(要請)하기에 내 어찌 다른 집 일하듯이 글 못한다는 핑계로써 사양 하겠는가. 상고(詳考)하고 빙거(憑據)해서 서술(敍述) 하나 그러나 한마디로 힘쓸 것은 대동(大同)의 뜻이 있어야 하는데 다만 크게 성(姓) 휘(諱)만을 같이 기록(記錄)하는 것으로써 그만이겠는가 오직 한마음으로 대동해서 우리 종친(宗親)들의 강수(講修)하는 올바름을 드러내야 할 것이다. 초목이 필 때는 겨울부터 싹트기 시작(始作)하고 가문(嘉問)이 흥(興)할 때는 반드시 조상(祖上)의 음덕(蔭德)에서 근본 인증??. 아! 우리 백 천만(百千萬) 종족(宗族)이 일체(一體)가 되어 일을 같이 할 것은 각각 충효(忠孝)로써 기본(基本)을 삼고 경제(敬悌)로써 문호(門戶)를 삼으면 비록 더러는 일에 합당치 못함이 있더라도 힘써 화평(和平)에 돌아갈 것이며 혹시 흠이 생길 단서(端緖)가 있어도 능히 인후(仁厚)에 쫓아 선조(先祖)를 욕되게 하지 말고 각각 그들의 직분(職分)을 닦으면 우리 종친(宗親)이 다시 번창할 수 있는 바람이 이로부터 시작되어 장자 풍화(風化)에 만일(萬一)이라도 도움이 되지 않겠는가.

을축년(乙丑年)一九二五 동지절(冬至節)

전행경기전참봉(前行慶基殿參奉) 병락(柄洛) 근기(謹記)

족증손(族曾孫) 철훈(徹壎) 근역(謹譯) (南嶽公 諱復一十四代孫)

제9차 보서 (第九次譜序) (一九六0年 庚子)

우리 동방(東邦) 세족(世族)들은 족보(族譜)가 없는 집이 없다. 족보는 종족(宗族)을 수합(收合)하여 서로 돈목(敦睦)하고 광애(廣愛)하여 인류(人倫)를 밝히고 민속(民俗)을 순후(淳厚)하게 하는 것이다. 인륜을 밝힌 연후에 민속이 순후하게 되고 민속이 순후해진 연후에 교화(敎化)가 행하여진다. 족보가 비록 일가(一家)의 사사로움이나 그 관계 되는 바는 심히 소증(所重)함을 알 것이다. 오직 우리 의성김씨(義城金氏)는 하늘이 내리신 금독(금독)으로부터 득성(得姓)한 이래 공훈(功勳)으로 책봉(冊封)된 식읍(食邑)을 관향(貫鄕)으로 하고 면면(綿綿)히 이어진 그 실마리는 더욱 커서 팔역(八域)에 퍼져 그 수를 헤아리기 어려우나 실로 우리 동방의 거족(鉅族)이라 하겠다. 족보를 만든것은 계축보(癸丑譜)를 시작으로 누차(累次)의 수보(修譜)를 거쳐 더욱 상세하게 되었으나 위에서 말한 바와 같이 팔역에 산재(散在)한 종족(宗族)을 모두다 재록(載錄) 하지는 못했다. 그래서 족군(族君) 재하(在河) 성대(成大) 유우(圭宇) 진상(振相)등이 이를 탄식하고 장차 뒤를 이을 보명(譜名)은 의성김씨 세보(世譜)라 했다. 면밀히 계획(計劃)하고 힘써 주선해서 각도(各道)로 파견 긍협(窮峽)에 이르기까지 두루 방문하니 기해년(己亥年)봄에 시작해서 일 년여에 흡족하게 끝마쳤다. 그 공적인즉 처음부터 경영(經營)할 재력도 저축함이 없이 오직 제군(諸君)들의 근본을 소중히 여기는 성의와 민첩하게 일을 추진하는데 힘입었으니 이모두가 종족을 융합하는 뜻이 여기에 나타나 보인다. 그러나 구보(舊譜)에 준해서 보주(譜註)가 있어야 마땅하나 서(書)하고 불서(不書)한 것은 경순왕 자(敬順王 子) 의성군(義城君)으로부터 二十세(世)에 이르기 까지 그 관작(官爵)과 호를 기록했고 이하를 기록 안한 것은 다 같이 의논해서 했으나 간혹 이를 못 마땅히 여기는 사람도 있을 것이다. 그러나 대개 보(譜)의 편집은 자행(字行)에 힘써 따랐고 간략(簡略)함은 찾기에 쉽고 보기에 편리하게 하였음은 부득이 하였다. 그러나 하나의 가계(家系)가 상승(相承)하여 누세(累世)에 이르러 분파(分派)가 되어도 문란紊亂)하지 아니하고 소연(昭然)함이 촛불을 밝히듯 하였으니 우리 종족(宗族)의 일부돈사(一部惇史)라 할만하다. 아! 금세(今世)를 돌아보건대 인류의 쇠퇴(衰退)함이 가히 극에 달했으나 쇠퇴하면 부흥 하는 것이 하늘의 상도(常道)라 소위 힘써야 할 길은 바로 돈친(敦親)하고 광애(廣愛)하여 인륜을 밝히고 민속(民俗)을 순후(淳厚)하게 하여야 한다는 것은 이미 위에서 거론(擧論)한바 세교(世敎)에 도움이 되었으면 하는 마음 기대하는 바이다. 정모(正模)가 노망(南莽)하고 또한 쇠약(衰弱)하여 대역(大役)에 힘을 다하지 못하였음에도 서문(文)의 위촉을 받게 되어 스스로 생각하여도 심히 부끄러워 사양하였으나 굳이 허락지 아니하여 그 전말(顚末)을 써서 부친다.

경자(庚子 : 1九六0년 초여름 후손 정모(正模) 삼가 씀

魯魯齋公 諱萬烋 十二代孫 台均 근역(謹譯)

신 보서 (新譜序)(1九九二年 壬申)

우리 의성김씨(義城金氏)는 신라(新羅)초 알지왕(閼智王)이 시림(始林)에서 백제(百鷄)와 금독(金積)의 상서로움으로 성씨(姓氏)를 얻어서 신라(新羅) 천년 김씨(金氏) 三十八왕 왕(王系)를 거쳐 신라말(新羅末) 경순왕(敬順王)의 아드님이신 휘(諱) 석(錫)께서 의성군(義城君)으로 봉(封)하여짐으로 비로소 의성(義城)을 본관(本貫)으로 하였다. 팔세(八世)를 지나 휘(諱) 공우(公瑀)는 상서복야(尙書僕射)로서 세 아들을 두었으니 장자(長子) 휘(諱) 용비(龍庇)는 금자광록대부(金紫光祿大夫) 태자첨사(太子詹事)에 의성군(義城君)이요, 차자(次子) 휘(諱) 용필(龍弼)은 수사공(守司空) 의성군(義城君)이요, 삼자(三子) 휘(諱) 용주(龍珠)는 지개성부사(知開城府事)로 충의(忠義)의 시호(諡號)를 받았으며 시조 의성군의 차손(次孫) 휘 인술(仁術) 공파가 있고 또 오세손 수(守) 사도(司徒) 휘 방우(邦佑) 공파로 크게 분파 되었다. 우리 의성김씨 문헌록(文獻錄)에 등재(登載)된 바에 의하면 봉군(封君) 七인 사시(賜諡)十一인 문과(文科) 九十六인 무과(武科) 百六十六인 생원(生員) 진사(進士) 二百四十인으로 비록 현달(顯達)한 벼슬이나 재상(宰相)이 된 분은 없으나 그러나 도학문장(道學文章)에 훈업(勳業)의 융성함과 충의(忠義) 명절(名節) 및 효렴(孝廉) 학술(學術)한 선비들의 천여 인으로 구슬을 꿰고 옥을 쌓아 놓은 듯 온 나라에 퍼져 있으니 동국(東國)의 이름난 성씨인 것이다. 이씨조선(李氏朝鮮) 초 이래 모든 사람이 평하기를 단일 성씨 중에서 네분의 국현(國賢)이 나셨으니 즉 모재(慕齋) 김안국(金安國) 사재(思齋)김정국(金正國) 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一) 동강(東岡) 김우옹(金宇) 선생으로서 동국 제일의 사족(士族)이다. 라고 하였다. 그래서 정승 판서를 많이 배출되었다고 해서 제일의 사족(士族)이 아니요 도학과 문장과 절의(節義)를 지킨 선비들을 많이 배출하여야만 으뜸가는 사족이라 하였다. 이로 말미암아 우리 의성김씨는 이를 긍지(衿持)로 삼는 것을 영광으로 여기며 비록 말세의 풍속이 퇴패(頹敗) 할지라도 조선(祖先)이 남기신 가르침과 법도(法度)를 실추(失壁) 시키지 않아 할 것이며 돈목의 마땅함을 갈고 닦아야 하는 이것이 우리 대동보(大同譜)를 만드는 까닭이라 할 수 있다. 우리 족보(族譜)의 역사는 명종(明宗)팔년 계축(癸丑) 즉 1533년에 시작한 것으로서 지금부터 四三九년 전이다. 대개 우리나라 최고(最古) 족보인 안동권씨(安東權氏)의 성화보(成化譜) 보다 八十 여년 후의 일로서 당시 사공(詹事公)의 외손(外孫) 의성현령(義城縣令) 이숙(李繡)공이 만든 계보(系譜)를 금계(錦溪) 황준량(黃俊良) 공이 서문을 쓰신데서 비롯되었다. 그 五十五년 뒤 광해군(光海君) 원년(元年) 기유(己酉)에 재수보(再修譜)하고 또 三十一년이 지난 효종(孝宗) 원년 경인(庚寅)에 三차 수보하고 (위 三次에 의해 편성된 족보는 당시의 서문만 하고 있을 뿐 譜牒은 現在 찾을 길이 없다. 「역자註」)또 六년이 지난 효종 병신(丙申)년에 四차 수보하고 또 七十년이 지난 경자(庚子)년에 五차 수보하고 또 八十년이 지난 순조(純祖) 원년 신유(辛酉)에 六차 수보하고 또 九十九년이 지난 고종(高宗) 신축년에 七차 수보하고 또 二十五년 후인 갑자(甲子) 즉 서기 一九二四년 八차 수보할 때에는 이북(以北)을 포함하여 전국에서 수단(收單)을 받았다. 그 후 三十六년이 지난 경자(庚子)년(九六O)에 약보(略譜)를 간행 하였으나 이번에 이를 보완(補完)하게 되었다. 국토가 양분되어 왕래가 단절되었음으로 재이북(在以北)의 제족(諸族)을 다 같이 동참하지 못한 것이 한(恨)이 되어 갑자보(甲子譜)를 기준한 전계보(全系譜)를 등재하였으나 그러나 그 후 六十여년간의 변동사항은 후일을 기약할 뿐이다. 대개 수보의 기한은 때에 따라 길기도 하고 짧기도 하였다. 옛날을 미루어 생각해 보면 수보에 종사한 제현들은 행보(行步)로 전국의 종친을 찾아야 했고 목판(木板)으로 각자(刻字) 했으니 그 어려운 거대한 일에 힘을 다해서 년 년 뒤에라야겨우 완성 하였다. 오늘날에 있어서는 비록 옛날보다 일은 쉽다고 할 수 있으나 그러나 세대(世代)의 흐름은 멀어지고 자손은 번성하여 또한 많은 시일이 소요 되었다. 이번 우리 대동보(大同譜)의 간행 발의는 병인(丙寅) 즉 一九八六년六월 중앙종친회 총회석상에 상정(上呈)하여 의결하고 사무총장 홍래(弘來)씨와부회장 오승(五承)씨가 전국을 순회하면서 계몽하였고 여론수집과 청취 및 중요한 자료를 수합(蒐合) 하는데 힘썼다. 그 후 임원(任員) 조직 규약(規約) 제정 예산(豫算) 심의 수단(收單) 요강 등의 준비기간 四년을 지나 기사(己巳) 一九八九 九월에 비로소 수보업무를 개시하고 ??년이 지난 임신(壬申) 一九九二 十二월에 공역(工役)을 마쳤다. 이번 수보의 특기할 사항은 상세(上世) 신라(新羅)시대의 선원(璿源)계를 수정보완 하였고 미처 갑자(甲子譜) 시 기록되지 못한 배위(配位) 품계(品階)를 부군(夫君)의 직위(職位) 품계(品階)에 따라 수정 하였으며 고위 행직(行職) 외 덕행 문장 등 상세히 기재 하였다. 책이 완성되어 여러 종인(宗人)들께서 나에게 서문(序文)을 써달라고 요구하니 감히 글을 못한다는 이유로 사양하지 못하고 대략 전말(顚末)을 이와 같이 기록하니 그간 이일에 종사한 제공의 노고에 깊이 감사하고 또한 스스로 선현의 큰 사업을 계승시켰음을 기뻐하면서 오래 후인(後人)의 모범이 되었으면 한다.

임신년(一九九二) 十二월 일

후손 편찬 위원장 재춘(在春) 근서 藥峯公(諱克一) 十三代孫 日大 근역(謹譯)

현재 서문을 급히 타이핑 하다보니 몇군데 오탈자가 있으며, 시간이 나는대로 바로잡아 올리겠습니다. (金在洙)